本篇文章给大家谈谈论秦朝立法中竟有一条奖励见义勇为者,以及秦朝 见义勇为对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。

在秦朝这样的“法治国家”遇到流氓会有什么严重后果

〖One〗、第二,他非常善于发现和善用人才。张良,韩信,陈平就是最大的例子。他们三人甘愿背弃项羽跟随刘邦,也正是因为刘邦用人不问出处,只要有才,我便用你。所以后来在此三人的帮助下,他才能够在和楚汉争霸的时候,取得巨大的胜利。

〖Two〗、很显然我认为会,扶苏曾经奉劝秦始皇修改严厉的秦法,善待百姓,轻徭薄赋,善待儒生,但是秦始皇认为扶苏受到了儒生的蛊惑,大声斥责,还让扶苏去边关监军。这就导致了后来沙丘之变赵高等人篡改诏书,而扶苏却不在始皇帝身边,结果秦二世继位,不理朝政,奸臣赵高趁机排挤忠良,把持朝政。

把法家理论运用到法制建设中的秦朝,有哪些鲜明的法律特色

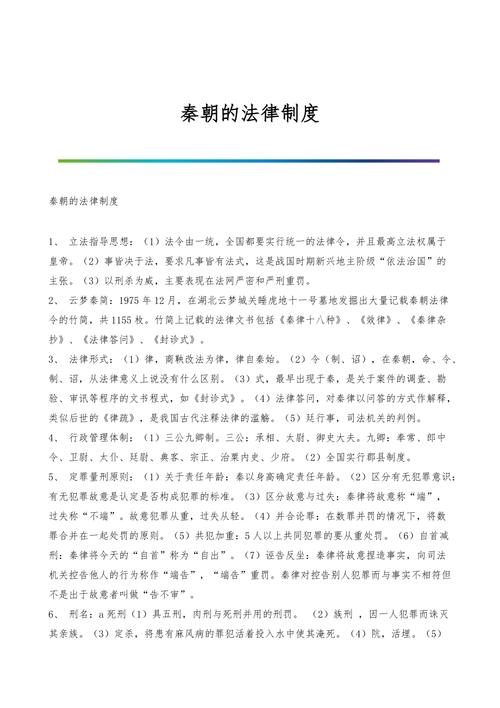

事无大小皆有法式也是秦朝法制的基本特色。法令由一统,民以吏为师 为了使法律、法令能在更广的范围、更深的层次得到贯彻和施行,秦朝鼓励并要求全体臣民学法、知法,规定为官者必须通晓法律,民众学习法律则应以吏为师。这也是秦朝法制的特色之一。

首先,秦朝法制强调法自君出,君主独断。秦始皇统一后,确立了皇帝至高无上的权力,法律规范皆由皇帝制定并直接实施,如“制”和“诏”成为具有比较高法律效力的命令。他亲自审理案件,体现了行政、司法的紧密结合,确保法律维护皇权至上。其次,秦朝以法为本,推行严刑峻罚。

重视军事法律:由于秦朝是一个军事强国,法律中也强调了军事纪律和军法。军队内部的纪律非常严格,违反军法者会受到重罚。 法治思想的普及:秦始皇在统一中国后,大力推广法律教育和宣传,以确保人民了解国家法律并遵守法律规定。他在全国各地设立官署,负责解释和执行法律。

秦政权以先秦法家重刑主义原则为指导,以商鞅变法以来确立的法律制度为基础,建立了一套严酷残暴的刑事法律规范。(一)刑罚体系秦政权在沿袭先秦刑罚体系的基础上,又有一些新的发展和改进。其最突出的特点,是身体刑的适用范围开始缩小,劳役刑和财产刑的使用有所增多。生命刑即剥夺罪犯生命的死刑。

见义勇为形容哪些古代人物二个?

武松因杀了西门庆发配专至孟州牢营,管营施忠之属子施恩,慕其名,二人结拜。施恩的酒店快活林被恶霸蒋门神霸占,武松闻之大怒,带酒赶至快活林,将蒋门神的妾丢进酒缸。蒋门神大怒,跳出来与武松打斗。武松几拳就将蒋门神打倒,蒋门神只好答应归还了快活林。

大义凛然的代表人物:文天祥 文天祥是南宋的一位民族英雄。他本来是个文官,可为了反对侵略,保卫国家,他勇敢地走上了战场。那时候,元朝派出大军,要消灭南宋,文天祥听到消息,拿出自己的家产,召募起3万壮士,组成义军,抗元救国。

鲁智深:性格:打抱不平,爱憎分明,见义勇为,扶危济困,嫉恶如仇。武松:性格:打抱不平,胆大心细,乐于助人。林冲:忍辱负重、忍气吞声。杨志:不畏惧强暴,武艺高超。宋江:性格特点:为人仗义、善于用人。李逵:嫉恶如仇、侠肝义胆、脾气火爆、头脑简单、直爽率真。

舍生取义、见义勇为、侠肝义胆、见利忘义、忘恩负义 舍生取义 白话释义:指为正义而牺牲生命。朝代:春秋 作者:孟子 出处:《孟子·告子上》:“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

我国古代有见死不救制度?或见危不救罪或这方面立法吗?

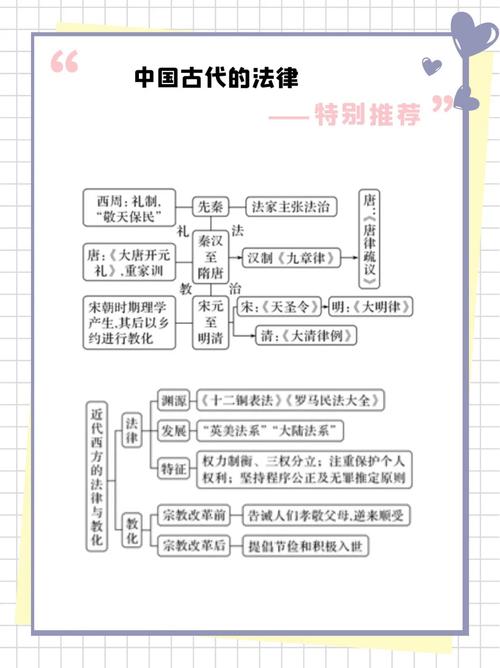

从这两段秦简的内容看,秦代对见危不救的处罚规定十分严格,凡邻里遇盗请求救助而未救者,要依法论罪;凡有盗贼在大道上杀伤人,路旁之人在百步以内未出手援助,罚战甲二件。及至唐代,对见危不救、见义不为的法律规定更为详细。《唐律疏议》中有许多这方面的法律条款。

实际上,“见危不救罪”在古代是真实存在的。自秦汉起到明清时期,历代的律法都设立得有“见危不救罪”。《睡地虎秦墓竹简》的记载显示:“强盗行劫,邻佑知而不协拿者,杖八十。”即在秦朝,如果一户人家进了盗贼,主人呼救,四邻听到后不加施救的话,是会被治罪的。

法律分析:我国刑法对于普通人并没有规定见死不救的法律责任。救死扶伤是中华民族的光荣传统,但是这仅仅停留在道德层面,并没有法律硬性规定,而且,道德范畴的事情刑法也不宜过多的干预,否则就容易混淆道德与法律的关系,并有可能造成社会秩序的混乱。这个角度与之类似还有婚前性行为或通奸等。

从这些内容看,秦代对见危不救的处罚规定十分严格,凡邻里遇盗请求救助而未救者,要依法论罪;凡有盗贼在大道上杀伤人,路旁之人在百步以内未出手援助,罚战甲二件。秦代自商鞅变法后,制定了严苛的刑罚,在政府强大的恐吓和高压下,也曾出现了路不拾遗的现象。

到了宋代,惩罚见危不救的相关法律类似于唐代。《宋刑统》卷28就作了详细的说明。到了明、清时代,同样有类似法律条例。从条例细节上看,更多是沿用了唐代的做法。如《大清律例》卷24就明确说明:邻里被打劫,知道却不帮助,杖八十。

司马迁的一生

〖One〗、可是,在《项羽本纪》中,司马迁并没有发议论,但是他对项羽的爱憎态度却于叙事之中明显地表现了出来。这便是司马迁作传的最大特点,即真实性和倾向性的统一。 爱憎分明 司马迁爱憎分明的感情在《史记》当中表现得非常充分。他高度评价了秦末农民大起义。

〖Two〗、司马迁家学渊源甚深,祖上数代为史官。他自小博闻强记,年十岁则诵古文;二十而游,栉风沐雨,遍览名山大川;后继承父业,为太史公。因李陵降匈奴,司马迁挺身而出,犯颜极诤,为其辩辞。不料因此惹上飞来横祸,身遭不白之冤。为完成父亲临终之愿,司马迁忍辱含垢接受宫刑,以保得命存。

〖Three〗、家学渊源既深,复从名师受业,启发诱导,获益不浅。大约二十岁,司马迁开始外出游历。司马迁三十八岁时,正式做了太史令,有机会阅览汉朝宫廷所藏的一切图书、档案以及各种史料。后因为李陵辩护,身体和心灵遭受巨大的折磨。

〖Four〗、西汉景、武年间,司马迁生于黄河龙门的一个家庭,司马迁10岁开始读古书,20岁那年,司马迁从长安出发,到各地游历。35岁那年,汉武帝派他出使云南、四川、贵州等地,父亲司马谈死后,公元前108年(元封三年),司马迁接替做了太史令。

〖Five〗、司马迁,生于约公元前145年,卒于约公元前86,是西汉史学家、文学家、思想家,字子长,夏阳(今陕西韩城南)人。司马迁是史学家司马谈的儿子,早年遍游南北,考察风俗,采集传说。初任郎中,元封3年(公元前108年)继父职,任太史令。

古人是如何解决见死不救的?

〖One〗、孟子说道:如果不救嫂子,就是大不仁,如果顾及名声,而不救,那么这个人一定是伪君子。孟子认为对于礼仪不必过于拘泥,大仁大义才是真正的礼。仁义美德 我期望现代的中国人,在国家的引导和民众自身的自律下下,告别冷漠,不必再像古人通过立“见死不救”这一法令就能创建一个和谐温暖的社会。

〖Two〗、从宋朝这一律法我们可以看出其中对“见危不救罪”作出的修改,即,政府部门见危不救的责任大于平民;和,平民在“力势不能赴救”的情况下,可免除救援之责。上面我们说到的“见危不救罪”,主要都是针对发现有歹徒行凶而不加施救的情况。

〖Three〗、要处罚见死不救的人之前,应该先消除人们救人反被讹诈的顾虑,应该先严惩碰瓷者或诬告者,如果这一点做不到的话,那最大的受害者还是过路人,见死不救要受罚,救人可能被讹诈,仅仅因为他从事故现场路过,却要为他人的过错买单。

〖Four〗、不是真的,鬼神都是人们虚构出来的,你之所以有这种想法,是你的道德观念在起作用,它在约束着你,告诉你见死不救不是一种好的行为。但是堕入鬼道肯定是假的,你要相信科学。

关于论秦朝立法中竟有一条奖励见义勇为者,秦朝 见义勇为的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~