大家好,今天来为大家分享成语马革裹尸的中的历史人物是谁的一些知识点,和马革裹尸的故事的意思的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!

马革裹尸的历史人物是谁

〖One〗、马革裹尸的历史人物是马援。 马援是东汉初年的著名军事家,他英勇善战,为东汉的建立和巩固立下了赫赫战功。 在他的一次征战中,马援不幸病逝于前线,为了尊重他的英勇事迹,他的战友们用马皮将他包裹起来。 这就是成语“马革裹尸”的由来,这个成语形象地描绘了战场上的残酷和壮烈。

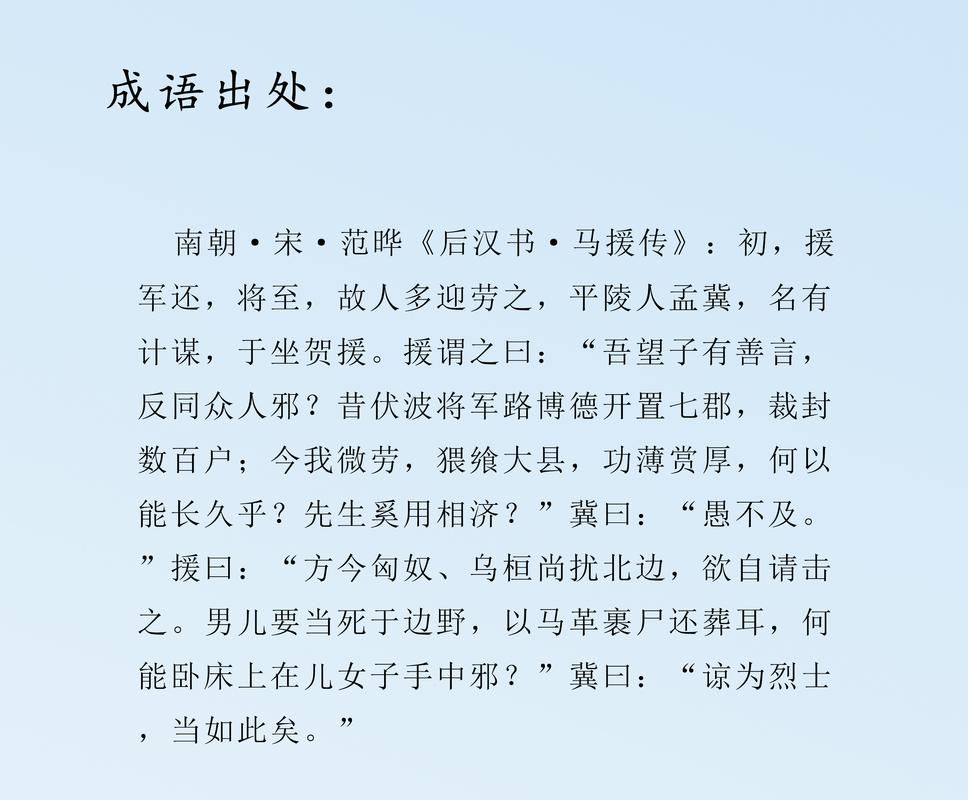

〖Two〗、“马革裹尸”的典故最早出自于范晔的《后汉书·马援传》。原义是死于战场后,用马皮把尸体包裹起来,比喻为国家战死疆场。A项错误,曹操,沛国谯县(今安徽亳州市)人,中国古代杰出的政治家、军事家、文学家、书法家,是曹魏政权的奠基人。

〖Three〗、马革裹尸的历史人物是马援,该成语出自于范晔《后汉书·马援传》。马革裹尸的意思是男子要为国家战斗,男儿应该为国战死在边疆的战场上,死后用马的皮革包裹着尸体运回来埋葬。现在是指军人为国奋战,为国捐躯的意志。在东汉时期,北方匈奴经常侵犯边境地区,这让朝廷十分头疼。

〖Four〗、在成语马革裹尸中的历史人物是马援。马援字文渊。其先祖赵奢为赵将马援“少有大志,诸兄奇之”。王莽末年,马援曾为新城大尹(汉中太守),后避难于凉州。受隗嚣器重,任绥德将军,参与决策定计。建武十一年(公元35年),马援为陇西太守。夏,先零羌攻临洮,马援发步骑三千击破之,降者八千余人。

〖Five〗、东汉时期,名将马援曾说过:“男儿要当死于边野,以马革裹尸还葬耳。” 这句话后来演变成了“马革裹尸”,用来形容勇敢地在战场上牺牲,不畏生死。 马援本为朝中重要将领,伴随光武帝刘秀四处征战,成就显著。 东汉王朝建立不久,边疆便发生动荡。马援领军平定叛乱,声名大噪。

成语马革裹尸的中的历史人物是谁?

在成语马革裹尸中的历史人物是马援。马援字文渊。其先祖赵奢为赵将马援“少有大志,诸兄奇之”。王莽末年,马援曾为新城大尹(汉中太守),后避难于凉州。受隗嚣器重,任绥德将军,参与决策定计。建武十一年(公元35年),马援为陇西太守。夏,先零羌攻临洮,马援发步骑三千击破之,降者八千余人。

马革裹尸的历史人物是马援,该成语出自于范晔《后汉书·马援传》。马革裹尸的意思是男子要为国家战斗,男儿应该为国战死在边疆的战场上,死后用马的皮革包裹着尸体运回来埋葬。现在是指军人为国奋战,为国捐躯的意志。在东汉时期,北方匈奴经常侵犯边境地区,这让朝廷十分头疼。

马革裹尸的历史人物是马援。 马援是东汉初年的著名军事家,他英勇善战,为东汉的建立和巩固立下了赫赫战功。 在他的一次征战中,马援不幸病逝于前线,为了尊重他的英勇事迹,他的战友们用马皮将他包裹起来。 这就是成语“马革裹尸”的由来,这个成语形象地描绘了战场上的残酷和壮烈。

C项正确,马援,字文渊,扶风郡茂陵县人,东汉初著名将领,东汉开国功臣。马援留下的“男儿要当死于边野,以马革裹尸还葬”壮言,两千年来被视为军人精神的体现,无数以身许国者莫不引以为志。D项错误,汉昭烈帝刘备,汉族,字玄德,涿郡涿县人,西汉中山靖王刘胜之后,蜀汉开国皇帝、政治家。

成语马革裹尸的主人公是谁?

C项正确,马援,字文渊,扶风郡茂陵县人,东汉初著名将领,东汉开国功臣。马援留下的“男儿要当死于边野,以马革裹尸还葬”壮言,两千年来被视为军人精神的体现,无数以身许国者莫不引以为志。D项错误,汉昭烈帝刘备,汉族,字玄德,涿郡涿县人,西汉中山靖王刘胜之后,蜀汉开国皇帝、政治家。

马革裹尸的典故出于南朝·宋·范晔《后汉书·马援传》,主人公是东汉初的名将马援。

马革裹尸的主人公是东汉初的名将马援。典故概述:- 马援是东汉初年的名将,为东汉王朝的创建立下了汗马功劳,后来又率兵平定了边境的动乱,威震南方。- 马援在平定西南动乱后回到京城洛阳,受到亲友的祝贺和慰问。其中,孟翼向他说了恭维话,但马援希望孟翼能给他一些指教,而不是只说夸奖的话。

“马革裹尸”多指军人战死于沙场,形容为国作战,决心为国捐躯的意志...

马革裹尸,多指军人战死于沙场,形容为国作战,决心为国捐躯的意志;铁血丹心,指沧海横流的乱世里仍然保持忠贞不渝的精神和决心;以身殉国,为了效忠国家而牺牲自己的生命;视死如归,意思是把死看得像回家一样平常。形容不怕牺牲生命;浴血奋战,浑身是血还在奋力战斗。

C项正确,马援,字文渊,扶风郡茂陵县人,东汉初著名将领,东汉开国功臣。马援留下的“男儿要当死于边野,以马革裹尸还葬”壮言,两千年来被视为军人精神的体现,无数以身许国者莫不引以为志。D项错误,汉昭烈帝刘备,汉族,字玄德,涿郡涿县人,西汉中山靖王刘胜之后,蜀汉开国皇帝、政治家。

马革裹尸的典故出自《后汉书·马援传》,多指军人战死于沙场,形容为国作战,决心为国捐躯的意志。东汉初期,马援英勇善战,为东汉王朝立下汗马功劳。后来,他又率兵平定边境动乱,被刘秀封为伏波将军。过了三年,马援打了胜仗回到京城洛阳,谋士孟翼向马援说了几句恭维话。

马革裹尸人物简介

马革裹尸是一个源自《后汉书》的成语,描述的是英勇的将士在战场上牺牲,尸体用马革(马的皮革)裹起来的壮烈场面,象征着军人以战死沙场为荣的豪迈情怀。这个成语具体出自《后汉书·马援传》,用以赞颂马援南征北战、不畏牺牲的英勇事迹。

马革裹尸的历史人物是马援,该成语出自于范晔《后汉书·马援传》。马革裹尸的意思是男子要为国家战斗,男儿应该为国战死在边疆的战场上,死后用马的皮革包裹着尸体运回来埋葬。现在是指军人为国奋战,为国捐躯的意志。在东汉时期,北方匈奴经常侵犯边境地区,这让朝廷十分头疼。

马革裹尸的历史人物是马援,成语出自范晔的《后汉书·马援传》。马援是东汉时期的一位著名将领,以英勇善战著称。他跟随光武帝南征北战,立下赫赫战功。东汉初年,北方匈奴侵犯边境,局势混乱。马援率领大军平定了叛乱,名震天下。然而,当六十二岁的他听说匈奴再次侵犯边境时,毅然上朝请战,誓要讨伐匈奴。

马革裹尸出自哪里

“马革裹尸”的典故最早出自于范晔的《后汉书·马援传》。原义是死于战场后,用马皮把尸体包裹起来,比喻为国家战死疆场。A项错误,曹操,沛国谯县(今安徽亳州市)人,中国古代杰出的政治家、军事家、文学家、书法家,是曹魏政权的奠基人。

“马革裹尸还”出自清代诗人徐锡麟的《出塞》,原句为:“只解沙场为国死,何须马革裹尸还”。这句诗表达了战士们只懂得在战场上为国捐躯,无需用马革包裹尸体还乡的观念,体现了他们为国牺牲的崇高精神。《出塞》是一首边塞诗,诗人通过这首诗抒发了渴望报效祖国的爱国情怀。

”出自《后汉书.传》,东汉名将 曾说“男儿要当死于边野,以 还葬耳。”清代 将前人的意思推进了一层,因而有了《已亥 之一》中的“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的名句。“忠骨”指 的 ,在这里指 烈士的 。“何须”指为什么要,含有“用不着,不用”的意思。

本题考查人文历史。马革裹尸是一则来源于历史故事的成语,成语有关典故最早出自于南朝·宋·范晔《后汉书·马援传》。“马革裹尸”的原义是死于战场后,用马皮把尸体包裹起来,比喻为国家战死疆场。A项错误,马超,汉末三国时期蜀汉名将,字孟起,扶风茂陵(今陕西兴平东北)人,为东汉伏波将军马援之后。

马革裹尸(拼音:mǎ gé guǒ shī)是一则来源于历史故事的成语,成语有关典故最早出自于南朝·宋·范晔《后汉书·马援传》。“马革裹尸”的原义是死于战场后,用马皮把尸体包裹起来,比喻英勇作战;在句子中可充当作谓语、定语、宾语;含褒义;也作“裹尸马革”。

马革裹尸这一成语源自《后汉书·马援传》,原句是:“方今匈奴、乌桓尚扰北边,欲自请击之。男儿要当死于边野,以马革裹尸还葬耳,何能卧床上在儿女子手中邪?”这句话的意思是,现在匈奴、乌桓还在侵扰北部边境,马援想要请求出征。

文章分享结束,成语马革裹尸的中的历史人物是谁和马革裹尸的故事的意思的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!

还木有评论哦,快来抢沙发吧~