大家好,关于风声鹤唳有什么历史典故很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于风声鹤唳典故的由来的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!

风声鹤唳的典故出处

出处 《晋书·谢玄传》:“闻风声鹤唳,皆以为王师已至。”《晋书·卷一百〖Fourteen〗、·载记·符坚下):“坚与苻触登城而望王师,见部阵齐整,将士精锐;又北望八公山上,草木皆类人形。““坚大惭……潸然流涕而去。闻风声鹤唳.皆谓晋师之至。

成语“风声鹤唳”出自《晋书·谢玄传》:“闻风声鹤唳,皆以为王帅已至,草行露宿,重毕并以饥冻,死者十七八。”(一路上听到呼呼的风声和鹤的鸣叫声,前秦的残军都以为晋军又追来了,于是不顾白天黑夜,拼命地奔逃,因为饥饿和冻伤,死的人有十分之七八。

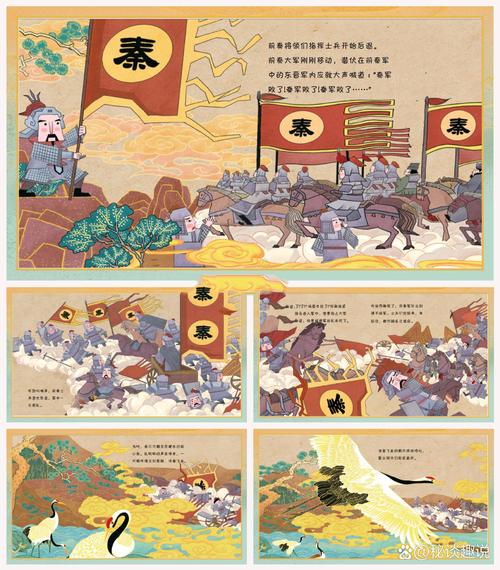

风声鹤唳的历史典故是:公元383年东晋与前秦在今安徽寿县一带进行了一场大战,史称“淝水之战”,“风声鹤唳”的历史典故即出于此。公元383年,前秦皇帝苻坚组织九十万大军,南下攻打东晋。东晋王朝以谢石为大将,谢玄为先锋,带领八万精兵迎战。苻坚认为自己兵多将广,有足够的把握战胜晋军。

成语典故编辑典源《晋书·谢玄传》记载,东晋时期,苻坚率领大军号称百万,在淝水对阵东晋。晋将谢玄等以八千精兵涉水进击,秦兵大败。 苻坚的溃兵听到风声鹤叫,以为是追兵呼喊。后用“风声鹤唳”形容疑惧惊慌,一有风吹草动便神经极度紧张。

风声鹤唳的成语故事

〖One〗、【典故出处】:唐·房玄龄《晋书·谢玄传》:“闻风声鹤唳,皆以为王师已至。”【成语故事】:公元383年,前秦皇帝苻坚组织90万大军,南下攻打东晋。东晋王朝派谢石为大将,谢玄为先锋,带领8万精兵迎战。苻坚认为自己兵多将广,有足够的把握战胜晋军。

〖Two〗、成语故事:西晋末年发生内乱,因为长期的动荡不安,最后西晋不幸灭亡,琅琊王司马睿就在建康建立了东晋。当晋朝渡江来到南方,胡人就霸占了北方,不过,北方后来被前秦全部占领,与江南的东晋对立。当时前秦的首领叫苻坚,他请汉人王猛当他的宰相,一心要让国家变得十分强盛。

〖Three〗、【风声鹤警】筱波山人《爱国魂》第一出:“血雨腥,风声鹤警,送残故国神京。”【惊闻鹤】黄机《满江红》词:“绿鬓将军思下马,黄头奴子惊闻鹤。”【鹤唳风声】张景《飞丸记》第七出:“小姐呵,还是你鹤唳风声自惊慌。”【鹤唳心惊】庾信《哀江南赋》:“闻鹤唳而心惊,听胡笳而泪下。

〖Four〗、成语“风声鹤唳”的典故出自晋代淝水之战,秦军在撤退途中因为恐惧而自相践踏,甚至听到了风声和鹤叫声都以为是晋军追来,这个故事反映了极度恐慌状态下的军队状态。 近义词“草木皆兵”与“风声鹤唳”意思相近,都是形容人处于极度恐慌中,将一切事物都误以为是敌人。

〖Five〗、成语“风声鹤唳”中的主人公是东晋时期的苻坚。苻坚是前秦的君主,他于383年发动淝水之战,意图消灭东晋,但由于多种原因,最终前秦大败,苻坚的国家亦陷入混乱,他最终亦遭羌人姚苌杀害。成语故事 西晋末年发生内乱,最后西晋不幸灭亡,琅琊王司马睿就在建康建立了东晋。

〖Six〗、成语风声鹤唳形容惊慌失措,或自相惊扰的样子。出自于《晋书·谢玄传》。《晋书》是中国的《二〖Fourteen〗、史》之一,唐代房玄龄等人合著,作者共二十一人。该书记载的历史上起于东汉末年司马懿早年,下至东晋恭帝元熙二年刘裕废晋帝自立,以宋代晋。

风声鹤唳这个成语古代哪个战争有关

〖One〗、“风声鹤唳”的成语出自南北朝时期的重要战役淝水之战。当时,统一了北方的氐族前秦皇帝苻坚发兵进攻东晋;东晋兵虽少,但采取集中优势兵力作战的巧妙策略,利用前秦兵半渡淝水之际,猛烈反击;秦兵一败涂地,纷纷逃跑;晋兵乘势追杀;秦兵闻风声、鹤唳都以为是晋兵追来,拼命四散逃亡,东晋以少胜多。

〖Two〗、在淝水决战中,秦军彻底败北,损失惨重,苻坚受伤,弟弟苻融也阵亡。后人依据这段史实,提炼出“风声鹤唳,草木皆兵”的成语,形象地描绘了秦军溃败时狼狈不堪的场景。

〖Three〗、淝水之战中,秦军在溃退过程中,丢弃了甲仗和兵器,一片混乱,互相践踏而死者无数。那些侥幸逃脱晋军追击的士兵,一路上听到风声和鹤鸣,都以为晋军又追来了,于是不顾昼夜,拼命奔逃。晋军就这样取得了“淝水之战”的重大胜利。这就是“风声鹤唳”典故的由来。

〖Four〗、【答案】B。解析:淝水之战,发生于公元383年,是东晋时期北方的统一政权前秦向南方东晋发起的侵略吞并的一系列战役中的决定性战役,前秦出兵伐晋,于淝水(今安徽省寿县的东南方)交战,最终东晋仅以八万军力大胜八十余万前秦军。留有“风声鹤唳,草木皆兵”“投鞭断流”等成语。故本题答案为B。

〖Five〗、风声鹤唳这个成语出自东晋与前秦之间的淝水之战。成语的意思是听到风声和鹤叫声,都疑心是追兵,形容人在极度恐慌时疑神疑鬼的样子。成语“风声鹤唳”出自《晋书·谢玄传》:“闻风声鹤唳,皆以为王帅已至,草行露宿,重毕并以饥冻,死者十七八。

〖Six〗、风声鹤唳是一个汉语成语,源自古代战争中的故事。这个成语形容在战争中,士兵们因为恐惧而紧张、惊慌失措。东晋时期,前秦皇帝苻坚率领大军对抗东晋军队。在这场战斗中,前秦军队吃了败仗,苻坚在逃跑过程中听到了风声和鹤的叫声,误以为是东晋军队的追兵发出的声音,心生恐惧,内心惶恐不安。

“风声鹤唳成语典故出自?

“风声鹤唳”的成语出自南北朝时期的重要战役淝水之战。

风声鹤唳这个成语出自《晋书·谢玄传》,原文是“风声鹤唳,草木皆兵”,用来形容人在极度恐慌之下,疑神疑鬼,将风声和鹤叫都当做敌人的呼喊。 《风声鹤唳》也是林语堂的小说《京华烟云》的续篇,这部小说后被改编为同名电视剧,讲述了抗战时期的故事。

风声鹤唳这个成语源自《晋书·谢玄传》。它形容人们因为恐惧而变得极度敏感,以至于把风声和鹤叫声都误以为是追兵,从而表现出惊慌失措或自我惊扰的状态。这个成语通常用作谓语、定语或补语,用以描绘人们在困境中的心态。

风声鹤唳这个成语,描述的是人们因为恐惧而疑神疑鬼的状况。它的出处可以追溯到唐朝房玄龄所著的《晋书·谢玄传》。书中记载了东晋时期,晋军在淝水之战中击败前秦军队的故事。当时,前秦苻坚率领大军南侵,晋军了解到消息后深感忧虑,唯独谢安保持冷静,并有条不紊地备战。

成语“风声鹤唳”源自《晋书·苻坚载记》。描述的是东晋时期,强秦企图征服晋王朝。秦王苻坚率领八十万大军进攻晋国,晋国派遣大将谢石、谢玄率领八万兵马迎敌。苻坚自恃强大,轻视晋军,未曾料到晋军阵势整齐,士气高昂。先头部队与晋军交战失利,苻坚惊慌失措。

“风声鹤唳”成语出自唐·房玄龄《晋书·谢玄传》,原文是“闻风声鹤唳,皆以为王师已至。”这个成语形容人在极度恐慌中,一有风吹草动,就疑神疑鬼。它的用法是联合式;可以作谓语、定语、补语,常用于描述战争等极端恐慌的情景。

风声鹤唳成语故事

【典故出处】:唐·房玄龄《晋书·谢玄传》:“闻风声鹤唳,皆以为王师已至。”【成语故事】:公元383年,前秦皇帝苻坚组织90万大军,南下攻打东晋。东晋王朝派谢石为大将,谢玄为先锋,带领8万精兵迎战。苻坚认为自己兵多将广,有足够的把握战胜晋军。

成语故事:西晋末年发生内乱,因为长期的动荡不安,最后西晋不幸灭亡,琅琊王司马睿就在建康建立了东晋。当晋朝渡江来到南方,胡人就霸占了北方,不过,北方后来被前秦全部占领,与江南的东晋对立。当时前秦的首领叫苻坚,他请汉人王猛当他的宰相,一心要让国家变得十分强盛。

成语“风声鹤唳”的典故出自晋代淝水之战,秦军在撤退途中因为恐惧而自相践踏,甚至听到了风声和鹤叫声都以为是晋军追来,这个故事反映了极度恐慌状态下的军队状态。 近义词“草木皆兵”与“风声鹤唳”意思相近,都是形容人处于极度恐慌中,将一切事物都误以为是敌人。

晋朝的君臣听闻此事后都感到非常害怕,唯有丞相谢安保持镇定,不慌不忙地安排战事。在淝水这个地方,谢安趁着前秦军队尚未完全集结,迅速派遣军队渡河进行偷袭,前秦军队大败。那些侥幸逃脱的士兵,在逃亡的路上,听到风声和鹤鸣,都误以为是晋军追击,因此拼命奔逃。

日夜奔命秦军死伤十分之七八,符融丧命,符坚带伤逃归肥水之战,8万晋军击溃90万秦兵,是历史上著名的以少胜多的。

风声鹤唳出自哪个典故

〖One〗、风声鹤唳这个成语出自东晋与前秦之间的淝水之战。成语的意思是听到风声和鹤叫声,都疑心是追兵,形容人在极度恐慌时疑神疑鬼的样子。成语“风声鹤唳”出自《晋书·谢玄传》:“闻风声鹤唳,皆以为王帅已至,草行露宿,重毕并以饥冻,死者十七八。

〖Two〗、风声鹤唳这个成语出自《晋书·谢玄传》,原文是“风声鹤唳,草木皆兵”,用来形容人在极度恐慌之下,疑神疑鬼,将风声和鹤叫都当做敌人的呼喊。 《风声鹤唳》也是林语堂的小说《京华烟云》的续篇,这部小说后被改编为同名电视剧,讲述了抗战时期的故事。

〖Three〗、风声鹤唳,形容惊慌失措,或自相惊忧。讲的是苻坚攻打东晋,因为轻敌苻坚被打败,狼狈过河的时候,听到风吹鹤叫的声音都以为是晋军追来了。出自于《晋书·谢玄传》。东晋时代,前秦王苻坚控制了北部中国。公元383年,苻坚率领步兵、骑兵80多万,攻打江南的晋朝。晋军大将谢石、谢玄领兵8万前去抵抗。

〖Four〗、成语典故编辑典源《晋书·谢玄传》记载,东晋时期,苻坚率领大军号称百万,在淝水对阵东晋。晋将谢玄等以八千精兵涉水进击,秦兵大败。 苻坚的溃兵听到风声鹤叫,以为是追兵呼喊。后用“风声鹤唳”形容疑惧惊慌,一有风吹草动便神经极度紧张。

〖Five〗、从此风声鹤唳,草木皆妖”;郁达夫的《出奔》中提到“直到后来,听到了那些风声鹤唳的传说,见到了举室仓皇的不安状态”。

关于风声鹤唳有什么历史典故,风声鹤唳典故的由来的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~