大家好,今天给各位分享逐鹿中原的故事的一些知识,其中也会对逐鹿中原的故事视频进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!

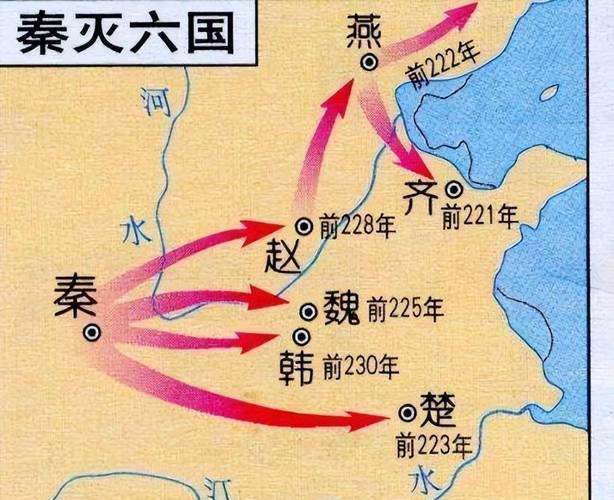

逐鹿中原是何意?出自于哪?

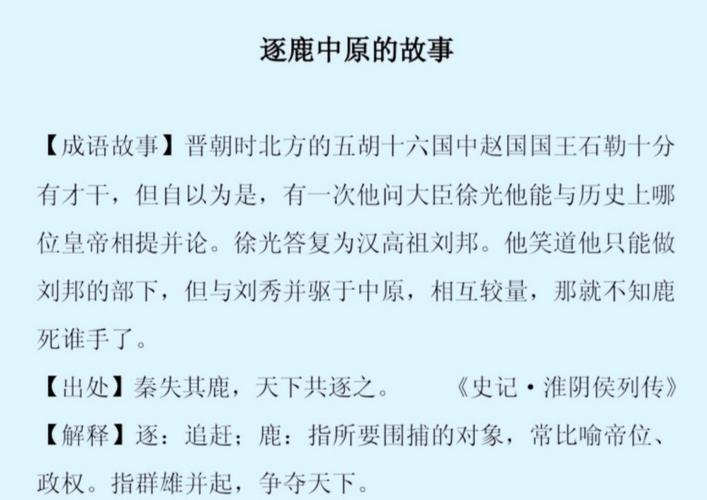

〖One〗、“逐鹿中原”是从故事中“秦失其鹿,天下共逐之”一语演变而来的。人们用这个典故形容国乱无主,群雄争夺天下。此典出自《史记?淮阴侯列传》:“秦失其鹿,天下共逐之,于是高材疾足者先得焉。”公元前196年,西汉巨鹿郡郡守陈狶在大将韩信的支持下自立为代王,举兵叛乱。

〖Two〗、巨鹿之战遂告结束.巨鹿之战是秦末农民起义推翻秦王朝统治的决定性一战,“逐鹿中原”这一著名成语即由此而来。昆阳古战场:在今河南省叶县。西汉末年,王莽夺汉室皇,为巩固统治,公元23年,王莽派40万军队包围了由刘玄率领的农民起义军占领的昆阳,农民起义军只有8 000多人,双方兵力十分悬殊。

〖Three〗、孔明曰:“亮虽不才,曾遇异人,传授奇门遁甲天书,可以呼风唤雨。都督若要东南风时,可于南屏山建一台,名曰七星坛:高九尺,作三层,用一百二十人,手执旗幡围绕。亮于台上作法,借三日三夜东南大风,助都督用兵,何如?”瑜曰:“休道三日三夜,只一夜大风,大事可成矣。只是事在近来,不可迟缓。

〖Four〗、《山海经海外北经》中这样写道:夸父与日逐走,入日。渴,欲得饮,饮于河渭,河渭不足,北饮大泽,未至,道渴而死。弃其杖,化为邓林。

〖Five〗、[典源]《后汉书·袁绍传》载:汉末,群雄四起,天下大乱。加之豪强董卓一手导演的废少帝立献帝史称“董卓之乱”,使局势更加动荡。公元195年冬,董卓部将李傕将献帝刘协追赶至曹阳(今河南陕县西南)。时已和雄北方的冀州(治所在河北省临漳县西南)牧袁绍,逐鹿中原希望最大。

逐鹿中原的典故

逐鹿中原是用来作竞争天下的典故,出自于《史记.淮阴侯列传》,又见于《汉书.蒯通传》。楚汉之争时期,汉将韩信为刘邦立下了战功,被封为齐王。这时,齐国有个叫蒯通的辩士,认为天下的胜负将取决于韩信,于是假托看相之名,前去游说韩信。

逐鹿中原典故如下:逐鹿中原典故的主人公是蒯通和韩信,逐鹿中原在句子中可充当谓语、定语,用来指群雄并起,争夺天下,含褒义。成语典故:秦末,汉王刘邦的大将韩信功高盖主,受到刘邦的猜忌。韩信有个谋士叫蒯通,竭力劝韩信自立为王,与刘邦、项羽三分天下。

逐鹿中原的典故出自《史记·淮阴侯列传》:“秦失其鹿,天下共逐之。”原文节选:秦之纲绝而维弛,山东大扰,异姓并起,英俊乌集。秦失其鹿,天下共逐之,于是高材疾足者先得焉。跖,尧非不仁,狗因吠非其主。当是时,臣唯独知韩信,非知陛下也。

逐鹿中原的由来

〖One〗、由来解释一:历史典故 逐鹿中原的典故源自战国时期的政治斗争。在当时的诸侯争霸中,各大诸侯国为了争夺领土和人民,频繁展开战争。其中,鹿在古代常作为权力的象征,因此逐鹿意指争夺统治地位或比较高权力。而中原则代表中国的核心地区,是兵家必争之地。

〖Two〗、逐鹿中原典故的由来如下:秦末,汉王刘邦的大将韩信功高盖主,受到刘邦的猜忌。韩信有个谋士叫蒯通,竭力劝韩信自立为王,与刘邦、项羽三分天下。否则,在别人的手下为臣,而有震主之威,一定会招致杀身之祸。韩信却因为感念刘邦对自己有知遇之恩,没有听从蒯通的劝告。

〖Three〗、《逐鹿中原的由来》揭示了一个深刻的历史典故,它源自《史记·淮阴侯列传》中的“秦失其鹿,天下共逐之”。这个成语描绘了群雄逐鹿、争夺天下的情景,常被用来象征帝位或政权的争夺。逐鹿中原不仅暗示了争夺天下的意图,而且在不同历史时期,其中原的含义有所演变。

〖Four〗、由于这些原因,商王武丁特别喜冲禅欢逐鹿,为了逐鹿,可以一连数日奔走在中原大地上,不理朝政。

成语逐鹿中原怎么理解

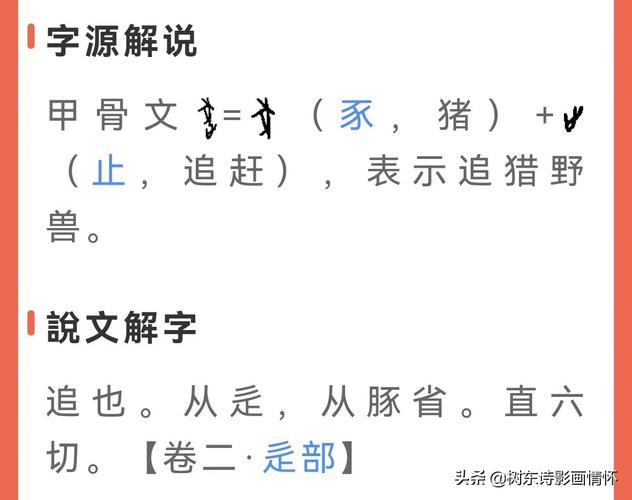

〖One〗、逐鹿中原 〖解释〗 逐:追赶;鹿:指所要围捕的对象;中原:本来指我国黄河中下游一带,是中华民族的发祥地。现泛指整个中国。常比喻帝位、政权。指群雄并起,争夺天下。

〖Two〗、历史上从商王开始的“逐鹿”活动,备受历代统治者的喜爱,因而将鹿喻为“帝位”“国家政权”。“逐鹿”之举便成为政治家们争夺政权的代名词。成语“逐鹿中原”就是指群雄并起,争夺天下,比喻很多人为夺取政权而征战。此语出自《史记淮阴侯列传》:“秦失其鹿,天下共逐之。

〖Three〗、逐鹿中原 释义 逐:追赶;鹿:指所要围捕的对象,常比喻帝位、政权。指群雄并起,争夺天下。出处 《史记·淮阴侯列传》:“秦失其鹿,天下共逐之。

“逐鹿中原”这个成语故事的来历

逐鹿中原,拼音:zhú lù zhōng yuán,是一则来源于历史故事的成语,成语有关典故最早出自于西汉·司马迁《史记·淮阴侯列传》。“逐鹿中原”指群雄并起,争夺天下;在句子中可充当谓语、定语;含褒义。

逐鹿中原的典故出自《史记》:“秦失其鹿,天下共逐之。”因此逐鹿中原有争夺天下的意思;问鼎中原的典故出自《左传》,春秋时楚庄王北伐,并向周天子的使者询问九鼎的重量,大有夺取周朝天下之势。

“逐鹿中原”的成语便由此引申而来。后来,人们用“鹿死谁手”来比喻双方争夺的对象不知道会落在谁手里,引申指比赛双方还不知道谁胜谁负 逐鹿中原 [zhú lù zhōng yuán]基本释义 逐:追赶;鹿:指所要围捕的对象,常比喻帝位、政权。指群雄并起,争夺天下。

“逐鹿中原”成语故事:齐王韩信的谋士蒯通见韩信的力量已经足够强大,就劝韩信背叛刘邦,自带队伍去与刘邦争天下。可韩信不听他的建议。刘邦打败项羽后,由吕后矫诏设计擒住了韩信,说韩信谋反,一心要除掉他。韩信受刑前后悔极了,说:“我当初不听蒯通之言才会有今天。

逐鹿中原的主人公是谁

逐鹿中原典故的主人公是蒯通和韩信,逐鹿中原在句子中可充当谓语、定语,用来指群雄并起,争夺天下,含褒义。成语典故:秦末,汉王刘邦的大将韩信功高盖主,受到刘邦的猜忌。韩信有个谋士叫蒯通,竭力劝韩信自立为王,与刘邦、项羽三分天下。

“逐鹿中原”的主人公是蒯通,意思是指群雄并起,争夺天下,比喻很多人为了夺取政权而进行争战。这则成语出自《汉书·蒯伍江息夫传》:“狗各吠非其主。当彼时,臣独知齐王韩信,非知陛下也。且秦失其鹿,天下共逐之,高材者先得。

逐鹿中原的主人公是蒯通和韩信。韩信 韩信是秦末汉初时期的一位重要军事家和政治家,他曾经为刘邦出谋划策,帮助刘邦建立了汉朝。在逐鹿中原的过程中,韩信也是一位重要的角色。在秦朝末年,各地起义军纷纷崛起,其中最为强大的一支是项羽领导的楚军。而刘邦领导的汉军则处于弱势地位。

小说《鹿鼎记》的命名富有深意,蕴含着两个主要的象征寓意。首先,逐鹿中原,问鼎中原,意味着主人公韦小宝如同逐鹿者,志在争夺天下,试图在那个动荡的时代中占据一席之地。鹿象征着权力和地位,鼎则寓示着比较高权力的象征,表达了对权力中心的追求和挑战。

逐鹿中原的故事的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于逐鹿中原的故事视频、逐鹿中原的故事的信息别忘了在本站进行查找哦。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~