各位老铁们好,相信很多人对拔苗助长的主人公是谁都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于拔苗助长的主人公是谁以及拔苗助长的历史人物的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!

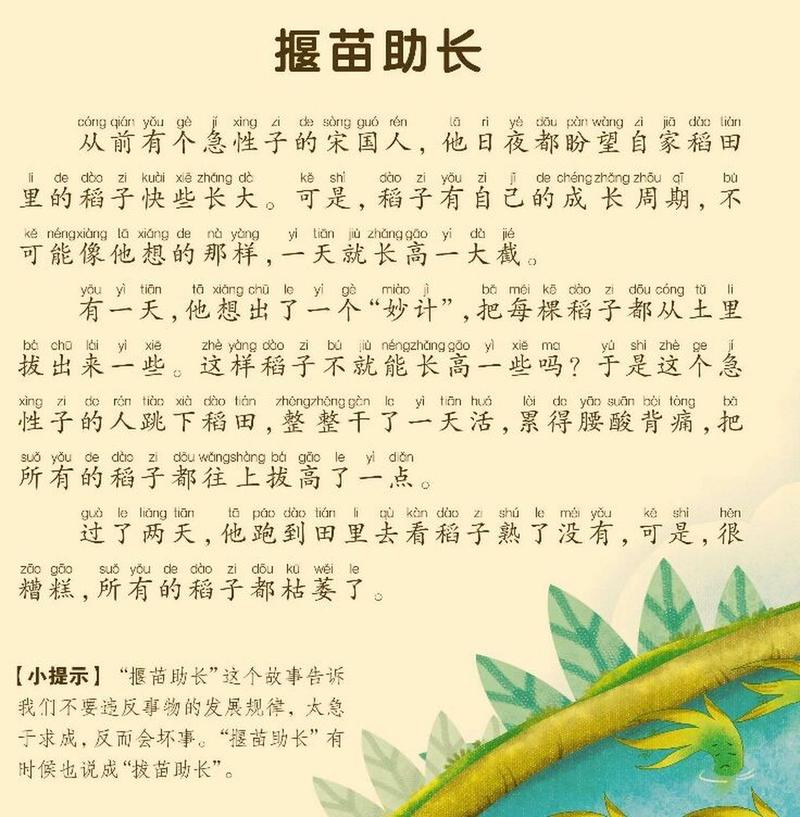

拔苗助长发生的朝代,主人公以及意思

〖One〗、意思:把苗拔起,帮助其生长,后用来比喻违反事物的发展规律,急于求成,反而坏事。原文:宋人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:“今日病矣!予 助苗长矣!”其子趋而往视之,苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也。

〖Two〗、拔苗助长古文选自什么,它是谁写的,什么朝代的出 处《孟子·公孙丑上》 作者孟子 战国时期拔苗助长在古代宋国(今商丘),有个急性子的农民,总嫌田里的秧苗长得太慢。他成天围着那块田转悠,隔一会儿就蹲下去,用手丈量秧苗有没有长高,但秧苗好像总是那么高。

〖Three〗、写的是春秋时期宋国人,但这就是个寓言,是孟子编的。由于宋襄公在春秋史中是一个愚蠢的典型,所以当时的列国都喜欢嘲笑宋襄公和宋国,寓言中的傻子多是宋国人。守株待兔也是一个例子。

〖Four〗、意思:把苗拔起,帮助其生长,后用来比喻违反事物的发展规律,急于求成,反而坏事。也作“拔苗助长”。

揠苗助长的主人公是谁?

〖One〗、揠苗助长的主人公是:宋人故事内只言明是一个宋人,具体也没有姓名。揠苗助长 宋人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:“今日病矣!予助苗长矣!”其子趋而往视之,苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也,非徒无益,而又害之。

〖Two〗、寓言故事,流传于先秦时期,讲述了一个宋国农夫的故事。此人忧心田中秧苗生长缓慢,于是心生一计,决定人为拉动秧苗,以期加速成长。傍晚,农夫完成“杰作”,满怀自信地告知妻子,稻苗显著长高。其子闻讯奔至田间,却目睹稻苗虽长高,却垂头丧气,即将枯萎。

〖Three〗、“揠苗助长”是中国古代的一个寓言故事,通过这个故事,人们可以理解到急功近利往往难以达到预期的效果。故事的主人公王防是一位农民,他看到田里的稻苗生长缓慢,便急不可耐地想要让它们快速成熟,于是他每天拔苗助长,结果导致稻苗全部死亡。

〖Four〗、妄自帮助它生长的人,就像拔苗助长的人,不但没有好处,反而害了它。古文注释 闵(mǐn)--同悯,担心,忧虑。 长(zhǎng)--生长,成长。 揠(yà)--拔。 芒芒然--疲倦的样子。 其家人--他家里的人。

揠苗助长告诉我们什么道理

〖One〗、《揠苗助长》告诉我们的道理是:人们对于一切事物都必须按照客观规律去发挥自己的主观能动性,才能把事情做好。反之,单凭自己的主观愿望去做,即使有善良的愿望,美好的动机,结果也只能是适得其反。客观事物的发展自有它的规律,纯靠良好的愿望和热情是不够的,很可能效果还会与主观愿望相反。

〖Two〗、《拔苗助长》让我明白的道理是:事物运动是有规律的。规律是客观的。规律的存在和发生作用不以人们的意志为转移,它既不能被创造,也不能被消灭,规律具有不可抗拒性。人们的行动一旦违背了规律的要求,就会受到规律的惩罚。蔑视客观规律,违背客观规律,不仅半不好事情,而且必然遭到失败。

〖Three〗、【释义】揠:拔起。把苗拔起,帮助其生长,后用来比喻违反事物的发展规律,急于求成,反而坏事。也作“拔苗助长”。这个故事的哲学道理和寓意:人们对于一切事物都必须按照客观规律去发挥自己的主观能动性,才能把事情做好。

〖Four〗、《揠苗助长》告诉的道理是:做事不得急于求成,任何情况下都不能违背事物发展的客观规律,否则很可能起反效果。《揠苗助长》是一则汉语成语,最早出自《孟子·公孙丑上》。该成语嘲笑了那些不按客观规律办事,一味求快,反而把事情弄糟的人。

〖Five〗、从揠苗助长的故事中,我们明白了违反事物发展的客观规律,急于求成,反而会把事情弄糟。不论做任何事情都不能急于求成,要稳扎稳打才能一步一步接近目标。 揠苗助长的反义词有循序渐进和顺其自然。循序渐进指学习、工作等按照一定的步骤逐渐深入或提高;顺其自然则是顺着事物本来的性质自然发展。

〖Six〗、揠苗助长的故事告诉我们,对于任何事情,我们都应该遵循其自身的发展规律,发挥我们的主观能动性,这样才能取得成功。如果我们仅仅依靠良好的愿望和热情去行动,即使出发点是善良的,结果也可能事与愿违。 客观事物的发展有其固有的规律性,单靠热情和愿望是不够的,有时甚至可能适得其反。

揠苗助长的主人公是谁

揠苗助长的主人公是:宋人故事内只言明是一个宋人,具体也没有姓名。揠苗助长 宋人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:“今日病矣!予助苗长矣!”其子趋而往视之,苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也,非徒无益,而又害之。

寓言故事,流传于先秦时期,讲述了一个宋国农夫的故事。此人忧心田中秧苗生长缓慢,于是心生一计,决定人为拉动秧苗,以期加速成长。傍晚,农夫完成“杰作”,满怀自信地告知妻子,稻苗显著长高。其子闻讯奔至田间,却目睹稻苗虽长高,却垂头丧气,即将枯萎。

“揠苗助长”是中国古代的一个寓言故事,通过这个故事,人们可以理解到急功近利往往难以达到预期的效果。故事的主人公王防是一位农民,他看到田里的稻苗生长缓慢,便急不可耐地想要让它们快速成熟,于是他每天拔苗助长,结果导致稻苗全部死亡。

妄自帮助它生长的人,就像拔苗助长的人,不但没有好处,反而害了它。古文注释 闵(mǐn)--同悯,担心,忧虑。 长(zhǎng)--生长,成长。 揠(yà)--拔。 芒芒然--疲倦的样子。 其家人--他家里的人。

在古老的智慧宝库中,有一则寓言成语——揠苗助长/,源自《孟子·公孙丑上》,犹如一幅生动的生活画卷,讲述了一个深刻的道理。它描绘的是一位宋国农夫急于求成,违背自然规律,试图加速禾苗生长的故事。故事的主人公,一位心急如焚的农夫,望着田里的禾苗,期盼它们能更快地成长。

揠苗助长成语故事_成语“揠苗助长”的典故出处和主人公是谁?

《揠苗助长》的故事出自《孟子·公孙丑上》,揠苗助长的意思是:把苗拔起来,帮助其成长。比喻违反事物的发展规律,急于求成,最后事与愿违。《揠苗助长》启示我们,人们对于一切事物都必须按照客观规律去发挥自己的主观能动性,才能把事情做好。

出自《孟子·公孙丑上》,作者是战国时期的孟子。揠苗助长是一个成语,读音是yà miáo zhù zhǎng,意思是比喻为急于求成,反而坏了事。原文如下:宋人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:“今日病矣!予助苗长矣!”其子趋而往视之,苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣。

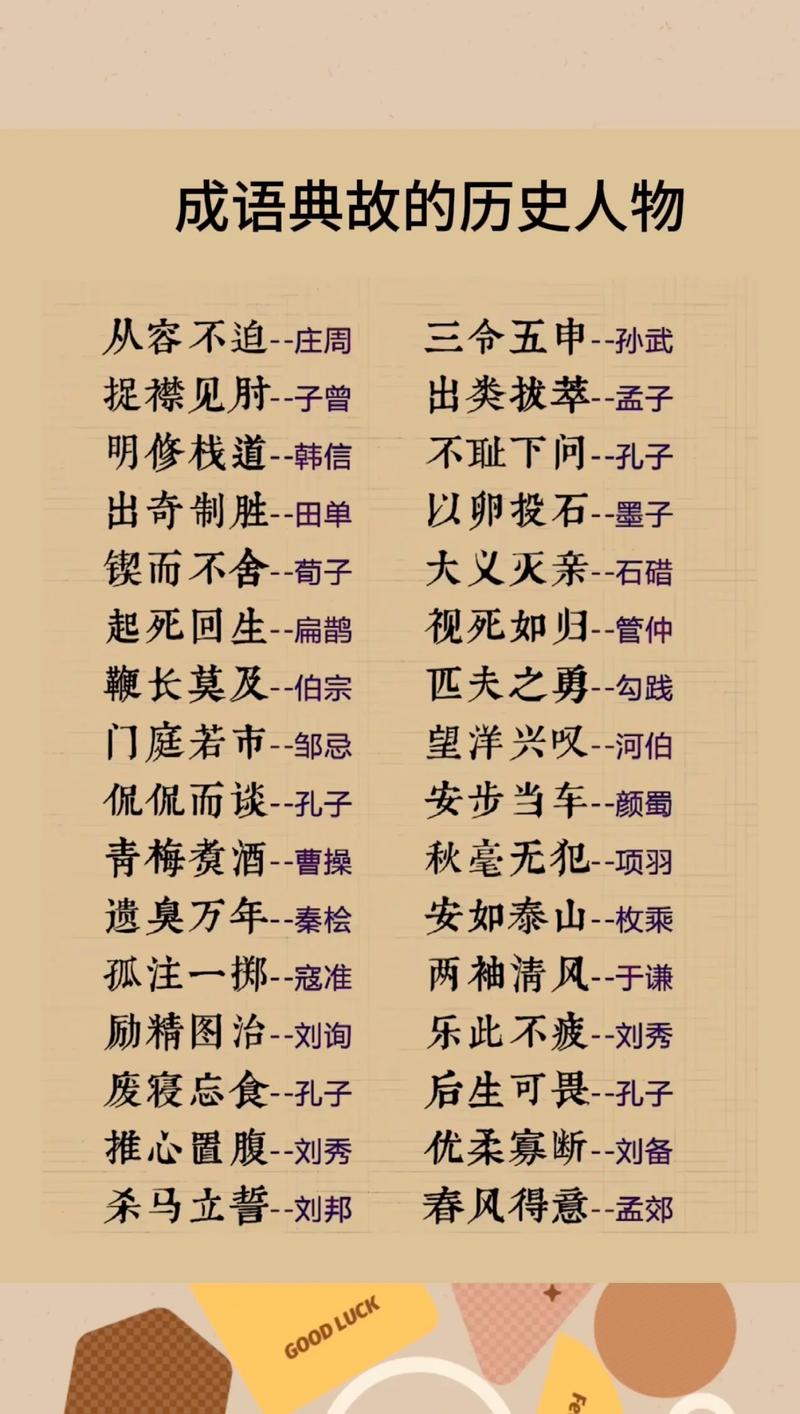

这个故事后来被《孟子》收录,用来形容那些违背自然规律,急于求成的人。人们通常会引用“揠苗助长”来警示那些急于求成的人。《紫微杂说》中也提到,这种做法虽然辛苦努力,最终却一无所得。“揠苗助长”这个成语的近义词包括“适得其反”、“拔苗助长”、“欲速不达”和“断鹤续凫”。

揠苗助长出自《孟子·公孙丑上》,揠(拔)苗助长,汉语成语,拼音是yàmiáozhùzhǎng,意思是把苗拔起来,帮助其成长。比喻违反事物的发展规律,急于求成,较后事与愿违。揠(拔)苗助长的故事:古时候有个人,希望自己田里的禾苗长的快点,天天到田边去看。

揠苗助长 揠(yà)这个成语出自《孟子·公孙丑上》。春秋时期,宋国有一个农夫,他总是嫌田里的庄稼长得太慢,今天去瞧瞧,明天去看看,觉得禾苗好像总没有长高。他心想:有什么办法能使它们长得高些快些呢?有一天,他来到田里,把禾苗一棵一棵地往上拔。

OK,关于拔苗助长的主人公是谁和拔苗助长的历史人物的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~