大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于大器晚成的典故,大器晚成的典故人物这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

关于大器晚成的出处是什么?它来自于哪一个历史典故?

〖One〗、“大器晚成”的出处是《老子》四十二章,它来自于东汉末年崔琰与其堂弟崔林的历史典故。出处:“大器晚成”这一成语直接来源于《老子》第四十二章,意指大才需要经过长期的磨炼方能成就。历史典故:东汉末年,袁绍的门客崔琰,他从小习武,23岁才开始求学,但因其刻苦努力,进步显著。

〖Two〗、两种说法的出处 大器晚成:这一说法最早出现在晋时王弼本的《道德经》第四十一章。原意是指大的材料需要长时间才能制作成器具,后来用来比喻那些经过长时间努力才取得大成就的人。 大器免成:此说法则源于帛书本的《老子》。

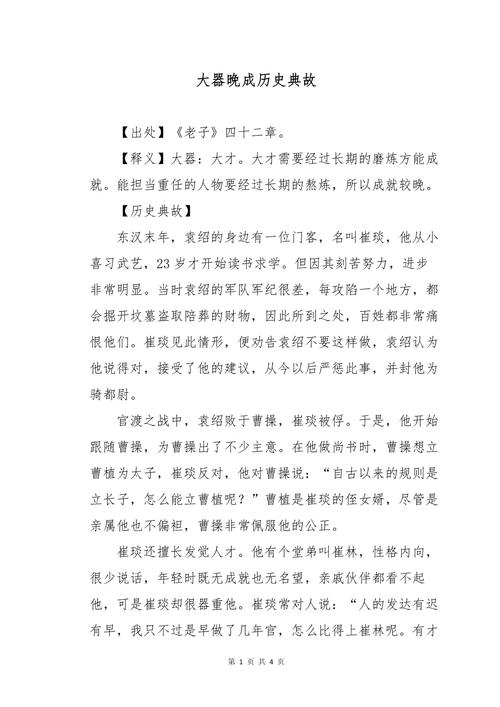

〖Three〗、【出处】《老子》四十二章。【释义】大器:大才。大才需要经过长期的磨炼方能成就。能担当重任的人物要经过长期的锻炼,所以成就较晚。【成语典故】东汉末年,袁绍的身边有一位门客,名叫崔琰,他从小喜习武艺,23岁才开始读书求学。但因其刻苦努力,进步十分明显。

〖Four〗、大器晚成 出处老子四十二章释义大器大才大才需要经过长期的磨炼方能成就能担当重任的人物要经过长期的锻炼,所以成就较晚成语典故东汉末年,袁绍的身边有一位门客,名叫崔琰,他从小喜习武艺。

大器晚成的成语故事及启示

〖One〗、凡大器晚成的人无一不是从小就刻苦学习,积累了丰富的知识才获得机遇而成功。从现在开始认真学习,积累丰富的知识,将来才能有更大的作为。当然咋面对他人的成功要耐得住寂寞,真正的人才都是经历过千锤百炼的。

〖Two〗、西门吹雪学剑,每天练习拔剑一万次他用最慢的方法,成为绝世高手这是武侠小说中杜撰的故事达芬奇学画,鸡蛋这种简单物体他画了3年他用最慢的方法,成为画坛泰斗这是历史书上的真实故事大器晚成老子道出了这。

〖Three〗、该成语原指大的材料需要长时间才能做成器具,后来用来比喻能担当大事或做出大事业的人成就比较晚;在句中作谓语、宾语、定语。成语故事:东汉末年,有个名叫崔琰的人,剑法很好,他特别喜欢交朋友。可是,有些人却认为他不学无术,除了舞刀弄棒,学问上一窃不通。

〖Four〗、大器晚成成语故事如下:三国时期,袁绍身边有一位门客,名叫崔琐(yan)。他从小学习武艺,不过直到二十三岁才开始读《论》《诗经》等书籍。崔谈为人耿直,很有见识,朝廷的官员们对他十分推崇,连曹操都很敬重他。当时,袁绍手下的士兵非常残暴,其至挖开坟墓毁弃敌人的尸骨。

〖Five〗、成语出处 (1)最早出处:春秋·老子《道德经》四十一章 上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之。不笑不足以为道。

大器晚成的典故

成语典故:东汉末年,有个名叫崔琰的人,剑法很好,他特别喜欢交朋友。可是,有些人却认为他不学无术,除了舞刀弄棒,学问上一窃不通。一次,他去拜访一个很有学问的人,主人让管家出来告诉他说:“主人正在潜心读书,无暇闲谈。

“大器晚成”的出处是《老子》四十二章,它来自于东汉末年崔琰与其堂弟崔林的历史典故。出处:“大器晚成”这一成语直接来源于《老子》第四十二章,意指大才需要经过长期的磨炼方能成就。历史典故:东汉末年,袁绍的门客崔琰,他从小习武,23岁才开始求学,但因其刻苦努力,进步显著。

《儒林外史》第四十九回中,通过描述“最后,那驰名的‘白杏’用绵纸遮护着下了市,好象大器晚成似的结束了杏的季节”,进一步凸显了“大器晚成”的概念,即在适当的时机展现其价值。

章学诚是大器晚成的典范。 老师说,宋代苏洵就是个大器晚成的人。 舅舅四十多岁了才当上院长,真是大器晚成。 报上形容王老先生说:“老先生笔耕数十年,金鼎获奖,大器晚成。” 自古以来,少年得志的固然多,但大器晚成的人也不少。

大器晚成的主人公是崔林的堂兄崔琰。成语“大器晚成”的典故如下:崔琰的识人之明:崔琰是三国时期袁绍的门客,后来成为曹操的重要谋士。他有个堂弟名叫崔林,年轻时默默无闻,不受亲戚朋友的重视。但崔琰却认为崔林是“大器晚成”之人,将来必成大器。

大器晚成讲的是三国时期崔琰的故事。袁绍身边的一位门客,名叫崔琰,他从小喜习武艺,到了23岁才开始读《论语》、《韩诗》,求师学习。由于他刻苦努力,学问也逐渐多起来,最终被袁绍重用。典故原指旧制、旧例,也是汉代掌管礼乐制度等史实者的官名。

大器晚成相关典故

成语典故:东汉末年,有个名叫崔琰的人,剑法很好,他特别喜欢交朋友。可是,有些人却认为他不学无术,除了舞刀弄棒,学问上一窃不通。一次,他去拜访一个很有学问的人,主人让管家出来告诉他说:“主人正在潜心读书,无暇闲谈。

章学诚是大器晚成的典范。 老师说,宋代苏洵就是个大器晚成的人。 舅舅四十多岁了才当上院长,真是大器晚成。 报上形容王老先生说:“老先生笔耕数十年,金鼎获奖,大器晚成。” 自古以来,少年得志的固然多,但大器晚成的人也不少。

老舍的《四世同堂》第四十一章中,又通过“最后,那驰名的‘白杏’用绵纸遮护着下了市,好象大器晚成似的结束了杏的季节”,再次强调了“大器晚成”的内涵,即在恰当的时机展现其价值。

成语故事大器晚成

大器晚成:解释喻指“越是大才能的人通常越晚成功”。也用做对长期不得志的人的安慰话。

但是崔琐却对这位堂弟相当器重,常常对别人说:“此所谓大器晚成者也,终必远至。意思是说,能做大事的人往往要经过长期的锻炼,崔林将来一定会成大器。后来,崔林受到重用,先是在曹操手下担任主簿、御史中永等官职,后来在魏文帝曹不朝中担任司空被封为安阳乡侯,成为魏国的重臣。

该成语原指大的材料需要长时间才能做成器具,后来用来比喻能担当大事或做出大事业的人成就比较晚;在句中作谓语、宾语、定语。成语故事:东汉末年,有个名叫崔琰的人,剑法很好,他特别喜欢交朋友。可是,有些人却认为他不学无术,除了舞刀弄棒,学问上一窃不通。

大器晚成的主人公是谁?成语大器晚成的典故

〖One〗、大器晚成的主人公是崔林的堂兄崔琰。成语“大器晚成”的典故如下:崔琰的识人之明:崔琰是三国时期袁绍的门客,后来成为曹操的重要谋士。他有个堂弟名叫崔林,年轻时默默无闻,不受亲戚朋友的重视。但崔琰却认为崔林是“大器晚成”之人,将来必成大器。

〖Two〗、崔琰有个堂弟叫崔林。崔林年轻时一事无成,亲友们都看不起他,可是崔琰却很器重他,他凭自己的经历常对人说:“才能大的人需要长时间才能成器(大器晚成),崔林将来一定会成器的。”后来,崔林果然成才当上了大官。

〖Three〗、成语故事:袁绍身边的一位门客,名叫崔琰,他从小喜习武艺,到了23岁才开始读《论语》、《韩诗》,求师学习。 由于他刻苦努力,学问也逐渐多起来。当时袁绍的士兵非常残暴,掘开坟墓将尸骨暴露出来。崔琰劝说袁绍不要这样做,袁绍认为他说得对,封他为骑都尉。

〖Four〗、大器晚成讲的是三国时期崔琰的故事。袁绍身边的一位门客,名叫崔琰,他从小喜习武艺,到了23岁才开始读《论语》、《韩诗》,求师学习。由于他刻苦努力,学问也逐渐多起来,最终被袁绍重用。典故原指旧制、旧例,也是汉代掌管礼乐制度等史实者的官名。

〖Five〗、崔琰有个堂弟名叫崔林,年轻时没有什么成就和名望,亲戚朋友都瞧不起他。但是崔琰却对这位堂弟相当器重,常常对别人说:“此所谓大器晚成者也,终必远至。”意思是说,能做大事的人往往要经过长期的锻炼,崔林将来一定会成大器。

〖Six〗、“大器晚成”的出处是《老子》四十二章,它来自于东汉末年崔琰与其堂弟崔林的历史典故。出处:“大器晚成”这一成语直接来源于《老子》第四十二章,意指大才需要经过长期的磨炼方能成就。历史典故:东汉末年,袁绍的门客崔琰,他从小习武,23岁才开始求学,但因其刻苦努力,进步显著。

大器晚成成语含义及典故

〖One〗、大器晚成的意思是大器:比喻大才。指能担当重任的人物要经过长期的锻炼,所以成就较晚。也用做对长期不得志的人的安慰话。

〖Two〗、大器晚成,这个成语原意是指卓越的才能需要经过长时间的锻炼和考验才能显现。它现多用来形容那些晚年才取得显著成就的人。下面,我们通过一些典故来了解大器晚成的深刻含义。大器晚成的成语解释 “大器晚成”意味着越是有卓越才能的人,往往越晚获得成功。

〖Three〗、【出处】 《老子》四十二章:“大方无隅,大器晚成。”【解释】 大器:比喻大才。指能担当重任的人物要经过长期的锻炼,所以成就较晚。也用做对长期不得志的人的安慰话。

关于大器晚成的典故和大器晚成的典故人物的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~