老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于趾高气扬的主人公是谁和趾高气扬的态度的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享趾高气扬的主人公是谁以及趾高气扬的态度的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!

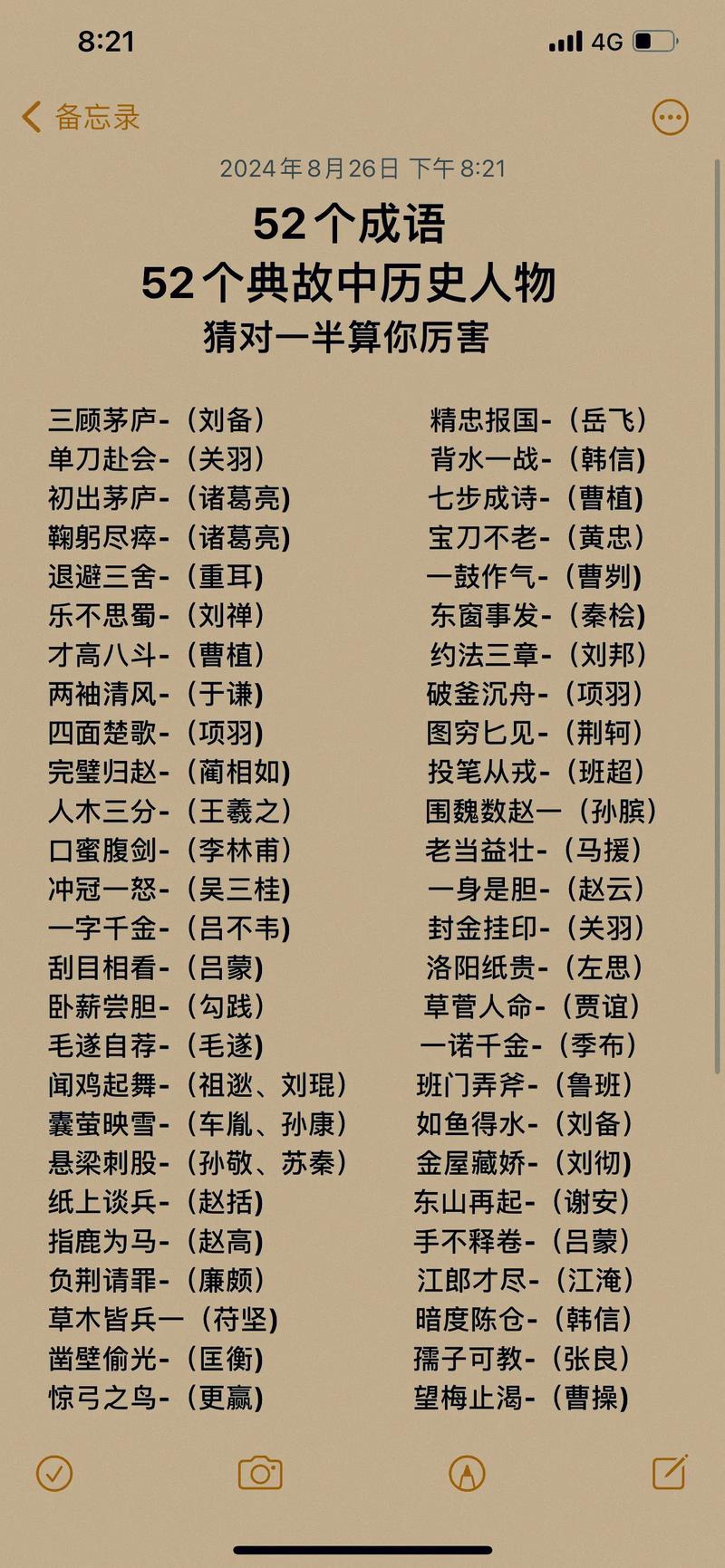

常见成语和相关主人公

〖One〗、一会儿,就未免要遭受“四面楚歌”的厄运了;含贬义 纸上谈兵的赵括 闻鸡起舞 晋代的祖逖是个胸怀坦荡,从不间断,学问大有长进,也比喻有志之士,其学生不学无术(成语,他意识到自己知识的贫乏、幽三州的军事,咱们干脆以后听见鸡叫就起床练剑如何。

〖Two〗、以前,我们以为只要知道些成语就够了,但是考试的时候,你会发现,他并不是让你列举成语,而是让你讲出这些成语的主人公都是谁。因此,在积累成语的时候,我们就需要再往前进一小步。

〖Three〗、“负荆请罪”,廉颇闻之,乃知自己言语过于粗鲁,主动到赵王面前请罪,表达歉意,展现其勇于承认错误,勇于担当的品质。闻鸡起舞,祖逖,闻鸡声即起,勤学苦练,终成大才,其勤奋好学,不畏困难的精神令人敬佩。

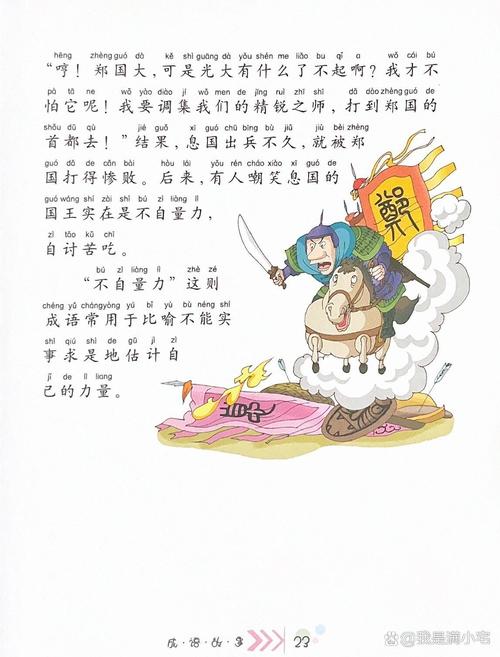

〖Four〗、故事出自明朝杨慎的《艺林伐山》。成语“按图索骥”,比喻机械地照老办法办事,不知变通;也比喻按照某种线索去寻找事物。故事见于《庄子·秋水》。成语“望洋兴叹”,比喻要做某事而力量不够,感到无可奈何。故事出自《左传·僖公五年》。成语“唇亡齿寒”,比喻双方关系密切,相互依存。

趾高气扬的主人公是谁?趾高气扬有何历史典故

趾高气扬的主人公是屈瑕。屈瑕,楚武王之子,姓熊,名瑕,曾担任楚国比较高官职“莫敖”,故史称“楚莫敖”。因被封于屈邑,其后代以封地为姓,遂称屈氏,为屈姓先祖。大诗人屈原是其后裔。当楚伐绞时,楚军腹背受敌,迅即溃败。

但是,战事已经发生,屈瑕因为轻敌而不设防,被罗国和卢国两面夹攻,而一败涂地,只好自杀谢罪。从此以后,这件事情就被后人流传着,而屈瑕走路的姿态,也被引申成“趾高气扬”这句话,比喻一个人傲慢自得,而不把任何人放在眼中。“趾高气扬”的意思:趾高:走路时脚抬得很高;气扬:意气扬扬。

【出处】(春秋)左丘明《左传·桓公十三年》。【释义】趾高:走路时脚抬得很高;气扬:意气扬扬。走路时脚抬得很高,神气十足。形容骄傲自满、得意忘形的样子。【历史典故】公元前701年春,楚国掌管军政的莫敖屈瑕率军在郧国的城邑蒲骚(今应城西北)与郧、随、蓼等诸侯国的联军作战。

趾高气扬这一成语源于古代文献,最早见于《左传·桓公十三年》,文中描述了楚国的莫敖屈瑕在对罗国的战役中,因过分自信和自大,被斗伯比批评为“举趾高,心不固”,意即过于趾高气扬,心态不稳。在公元前701年的蒲骚之战中,屈瑕采纳了斗廉的建议,赢得胜利,但他的骄傲心态并未改变。

趾高气扬成语故事_成语“趾高气扬”的典故出处和主人公是谁?【成语】趾高气扬 【拼音】 zhǐgāoqìyáng 【解释】趾高:走路时脚抬得很高;气扬:意气扬扬。走路时脚抬得很高,神气十足。形容骄傲自满,得意忘形的样子。

成语的主人公大全

- 千金买骨:主人公是郭隗。- 讳疾忌医:主人公是蔡桓公。- 卧薪尝胆:主人公是勾践。- 杀妻求将:主人公是吴起。- 惊弓之鸟:主人公是更羸。- 高山流水:主人公是俞伯牙和钟子期。秦:- 一字千金:主人公是吕不韦。- 指鹿为马:主人公是赵高。- 焚书坑儒:主人公是秦始皇。

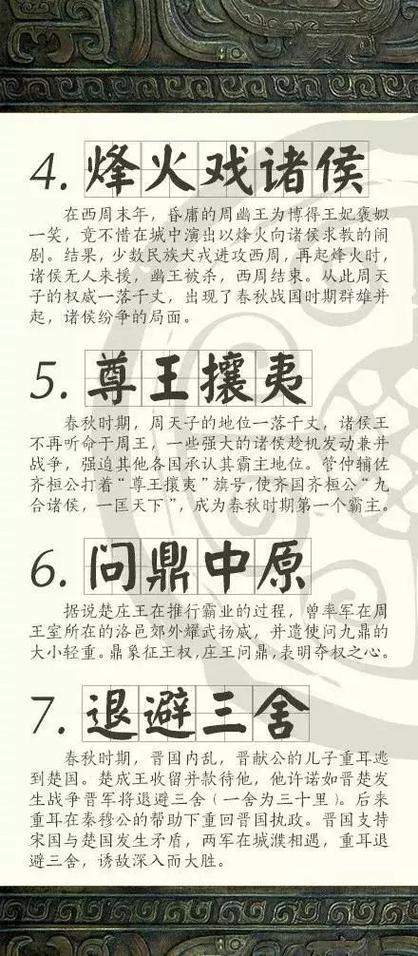

战国时期: 完璧归赵:蔺相如以巧计使和氏璧完好无损地归还赵国。 围魏救赵:孙膑用智谋围困魏国,从而解救了赵国。 退避三舍:晋文公重耳在城濮之战中,遵守诺言,主动退让三舍。 毛遂自荐:毛遂勇敢地自我推荐,帮助赵国在平原君的宴会上解围。

韦编三绝——孔子 揭竿而起——陈胜 吴广 一鼓作气——曹刿 鲁庄公 投笔从戎——班超 囊萤映雪——车胤 孙康 原是车胤(chēyìn) 用口袋装萤火虫来照书本,孙康利用雪的反光勤奋苦学的故事。

纸上谈兵的主人公是赵括,这个典故出自《史记·廉颇蔺相如列传》。它比喻空谈理论,不能解决实际问题。背水一战的主人公是韩信,这个典故出自《史记·淮阴侯列传》。它比喻与敌人决一死战。查阅字典或借鉴网页是了解成语主人公的好方法,但建议使用字典,因其权威性更高,且减少错误。

鞭长莫及的主人公是谁?

〖One〗、鞭长莫及的主人公是晋景公 鞭长莫及:原意是虽然鞭子长,但是打不到马肚子上,后来借指力量达不到。鞭长莫及释义 解释:原意是虽然鞭子长,但是打不到马肚子上,后来借指力量达不到,力所不及。近义词:爱莫能助、力不从心、鞭长不及。反义词:不在话下、绰绰有余、近水楼台。

〖Two〗、鞭长莫及的主人公是晋景公 鞭长莫及:原意是虽然鞭子长,但是打不到马肚子上,后来借指力量达不到。晋景公的简介:景公,姬姓,名獳,春秋时代诸侯国晋国的一位君主。为晋文公之孙、晋成公之子。于前599年继其父晋成公在位,至前582年去世,共计十七年,之后由其子晋厉公继位。

〖Three〗、【成语故事】春秋时期,楚庄王仗着势力强大不征得宋国同意派大夫申舟经宋国出使齐国,宋国杀了申舟。楚庄王派兵攻打宋国。宋国向晋国求援,大夫伯宗向晋景公建议不要出兵,说“虽鞭之长,不及马腹”,没有理由为了宋国而得罪楚国。【出处】虽鞭之长,不及马腹。《左传·宣公十五年》【解释】及:到。

〖Four〗、您好,鞭长莫及,我国古代成语,出自《左传》,释为虽然鞭子很长,但总不能打到马肚子上,比喻距离太远而无能为力。出处《左传·宣公十五年》楚子伐宋。宋人使乐婴齐告急于晋。晋侯欲救之。伯宗曰:“不可!古人有言曰:‘虽鞭之长,不及马腹。

〖Five〗、张贺嫣儿,你好,感谢你的信任。很高兴为你出处 ——《庄子·秋水》主人公——河伯 近义词——无能为力、望尘莫及、无可奈何、爱莫能助,鞭长莫及。(这几个都可以,个人认为 望尘莫及最合适。

〖Six〗、晋悼公认为他言之有理,就采纳他的建议。人口和社会学家马寅初,他早在五十年代就提出计划生育的理论,是新中国居安思危第一人。魏征,在《全唐文谏太宗十思疏》提出“人君当神器之重,居域中之大,不念居安思危,戒奢以俭,斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长也”。

鞭长莫及的主人公是谁

〖One〗、鞭长莫及的主人公是晋景公 鞭长莫及:原意是虽然鞭子长,但是打不到马肚子上,后来借指力量达不到。鞭长莫及释义 解释:原意是虽然鞭子长,但是打不到马肚子上,后来借指力量达不到,力所不及。近义词:爱莫能助、力不从心、鞭长不及。反义词:不在话下、绰绰有余、近水楼台。

〖Two〗、鞭长莫及的主人公是晋景公 鞭长莫及:原意是虽然鞭子长,但是打不到马肚子上,后来借指力量达不到。晋景公的简介:景公,姬姓,名獳,春秋时代诸侯国晋国的一位君主。为晋文公之孙、晋成公之子。于前599年继其父晋成公在位,至前582年去世,共计十七年,之后由其子晋厉公继位。

〖Three〗、【成语故事】春秋时期,楚庄王仗着势力强大不征得宋国同意派大夫申舟经宋国出使齐国,宋国杀了申舟。楚庄王派兵攻打宋国。宋国向晋国求援,大夫伯宗向晋景公建议不要出兵,说“虽鞭之长,不及马腹”,没有理由为了宋国而得罪楚国。【出处】虽鞭之长,不及马腹。《左传·宣公十五年》【解释】及:到。

〖Four〗、您好,鞭长莫及,我国古代成语,出自《左传》,释为虽然鞭子很长,但总不能打到马肚子上,比喻距离太远而无能为力。出处《左传·宣公十五年》楚子伐宋。宋人使乐婴齐告急于晋。晋侯欲救之。伯宗曰:“不可!古人有言曰:‘虽鞭之长,不及马腹。

〖Five〗、晋悼公认为他言之有理,就采纳他的建议。人口和社会学家马寅初,他早在五十年代就提出计划生育的理论,是新中国居安思危第一人。魏征,在《全唐文谏太宗十思疏》提出“人君当神器之重,居域中之大,不念居安思危,戒奢以俭,斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长也”。

趾高气扬是什么意思

〖One〗、趾高气扬的意思 趾高:走路时脚抬得很高;气扬:意气扬扬。走路时脚抬得很高,神气十足。形容骄傲自满,得意忘形的样子。

〖Two〗、“趾高气扬”是指有人毫不掩饰自己的自信与骄傲心态,而展现出高高在上的样子。这种态度可能表现在言语、言行或者神态上,以及其他形式。例如,一个在比赛中获得了胜利的运动员,他走路的姿势挺拔,头昂得高高的,脸上充满着胜利者的自豪感,这便是典型的“趾高气扬”。

〖Three〗、趾高气扬的意思是指人骄傲自满、傲慢自大的样子。 具体的解释如下:趾高气扬的字面解释 趾高气扬是一个成语,原意是走路时脚抬得很高,神气十足。这个成语形象地描绘了人的一种骄傲、自满的精神状态。

〖Four〗、借鉴答案:拼音:zhǐ gāo qì yáng,简 拼:zgqy 成语解释:趾高:走路时脚抬得很高;气扬:意气扬扬。走路时脚抬得很高,神气十足。形容骄傲自满,得意忘形的样子。成语出处:《左传·桓公十三年》:“举趾高,心不固矣。”《史记·管晏列传》:“意气扬扬,甚自得也。

〖Five〗、趾高气扬的意思:形容人高傲自大、傲慢的样子。其中,“趾高”表示脚步高昂,态度傲慢;“气扬”则表示神气十足,得意洋洋。这个词常用来形容人的姿态和态度表现出一种过于自信甚至是自大的状态。详细解释: 字面含义:趾高气扬这个词,可以从字面上进行初步理解。

END,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

还木有评论哦,快来抢沙发吧~