大家好,关于兼听则明,偏信则暗这个成语故事的主人公是谁很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于的知识,希望对各位有所帮助!

如何用矛盾和阶级的分析方法评价李世民?

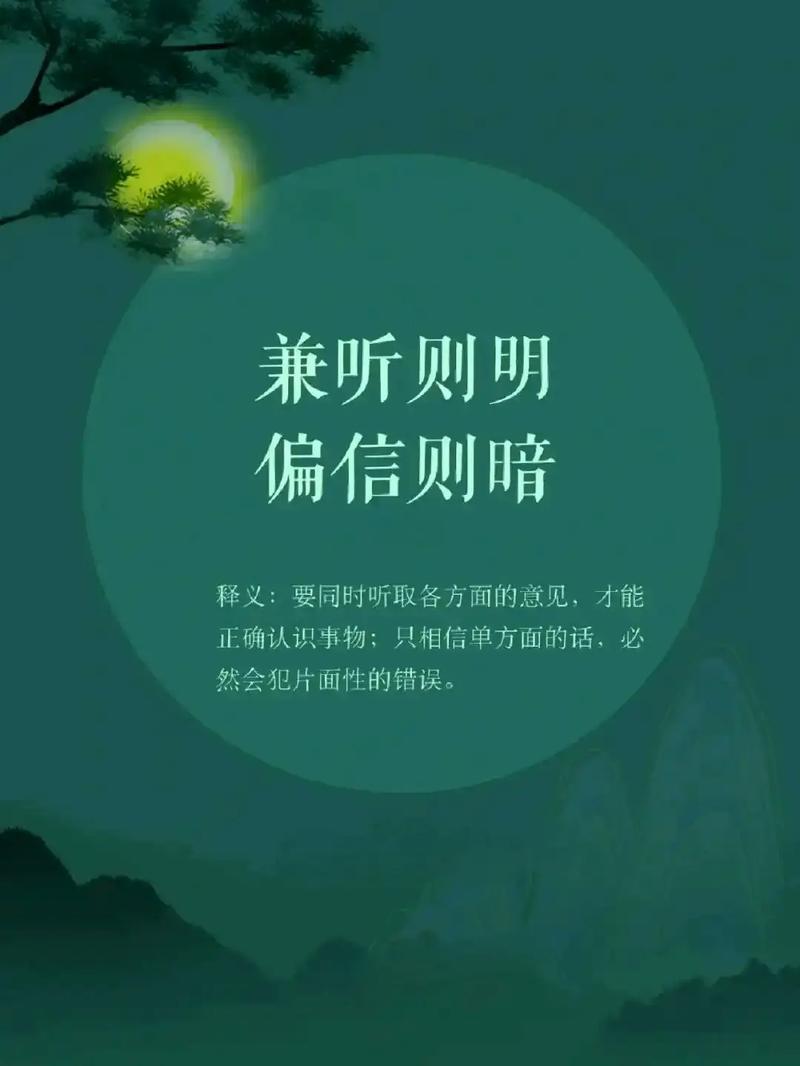

这个原理要求我们看待问题或处理事情,都要用全面的观点,即两点论的观点,切忌片面性。认真听取各方面的意见,听取正面的,又听反面的既所顺耳的,又听逆耳的,才能避免片面性。如果偏听偏信,并以这种方式处理问题,就会出现错误。这一原理为我们分析事物指出了正确的方向。

对国家民族的强烈责任心和浓厚的危机意识。 责任心是领导人物必须具备的第一要素,没有或缺少责任心的领导纵使才华盖世,也一样会祸国殃民,不是渎职就是滥用职权。

只有通过深入研究和分析,才能弄清楚历史的真实情况,避免被历史记录者所牵着鼻子走。黄永年还对太子建成和齐王元吉的功绩进行了评价。他认为,建成的功业并不亚于李世民,元吉虽然年轻,但在军事才能上已有早熟的表现。在政事上,建成的经验也比李世民丰富。

还有奢侈现象的明显增加。在贞观十六年的时候,唐太宗下诏说,太子所用之物其他机关不得限制,结果造成太子的严重浪费现象。唐太宗自己也开始修造宫殿,贞观十一年在东都洛阳修飞山宫,二十一年又修翠微宫。这些使唐太宗后期没有前期勤俭,但是比玄宗,乾隆等不知道要强多少倍。

“兼听则明,偏信则暗”有何典故

〖One〗、兼听则明,偏信则暗 这一东方典故源自于《资治通鉴》中对唐太宗与宰相魏征的对话记载。唐太宗面对如何明辨是非、避免受蒙蔽的疑问,魏征给出了明确答案。他认为,作为君主,若仅听取一面之词,就会陷入糊涂,常犯错误。相反,广泛听取各方意见,采纳正确主张,方能不被欺骗,对下情了如指掌。

〖Two〗、“兼听则明,偏信则暗”这句谚语源自于汉代王符所著的《潜夫论明暗》。其中提到,君主之所以能明辨事理,是因为他能够兼听各种意见;而之所以会犯错,往往是因偏信单方面的话。

〖Three〗、“兼听则明偏信则暗”的典故源自唐朝,唐太宗时期,政治家魏征提出,作为国家君主,应广泛听取各方面的意见,避免只听一面之辞导致决策失误。魏征通过历史事例指出,秦二世因偏信赵高,导致望夷之祸;梁武帝偏信朱异,自取台城之屏;隋炀帝偏信虞世基,导致彭城阁之变。

〖Four〗、中国古代的一句经典格言“兼听则明,偏信则暗”源自北宋时期司马光所编撰的《资治通鉴·唐太宗贞观二年》。这句话强调了全面理解事物的重要性,意味着要从多个角度获取信息,以避免片面性错误,确保明辨是非。

〖Five〗、兼听则明,偏信则暗 兼:同时涉及或具有几种事物。兼听:多方面听取不同意见。明:明辨是非。暗:糊涂,辨不清事实真相。意思是听取多方面的意见,才能明辨是非;听信单方面的话,就分不清是非。近义词:集思广益 出处 汉·王符《潜夫论·明暗》:“君之所以明者,兼听也;其所以暗者,偏信也。

兼听则明,偏信则暗这个成语故事的主人公是谁

兼听则明偏信则暗的主人公是魏征。魏征,字玄成,钜鹿郡(一说在今河北省巨鹿县,一说在今河北省馆陶县 )人,唐朝政治家、思想家、文学家和史学家,因直言进谏,辅佐唐太宗共同创建“贞观之治”的大业,被后人称为“一代名相”。

在唐朝盛世,唐太宗李世民深感作为一国之君,明辨是非的重要性。一日,他向贤臣魏征请教如何避免被蒙蔽。魏征睿智地回应:“陛下,若仅听一己之言,犹如闭目塞听,易陷入迷雾。唯有广泛听取各方意见,兼采众长,方能洞悉真相,避免误判。

“兼听则明,偏听则暗。”出自《新唐书·魏征传》。魏征,字玄成,馆陶(今河北馆陶县)人。为唐朝初期的政治活动家和历史学家。唐太宗时,曾任谏议大夫。他学识渊博,并且敢于向皇帝直言谏劝和提出各种建议,在朝廷中威信很高,唐太宗对他也相当尊重。

” 成语“兼听则明,偏信则暗”就是从魏征劝太宗的话演变而来 唐朝人魏徵说过:“~。” ★毛泽东《矛盾论》 多方面听取意见才能辩明是非得失;只听一方面的意见,就信以为真,往往要作出错误的判断。汉代王符《潜夫论·明暗》:“君之所以明者,兼听也;其所以暗者,偏信也。

兼听则明,偏听则暗,出自何处

〖One〗、中国古代的一句经典格言“兼听则明,偏信则暗”源自北宋时期司马光所编撰的《资治通鉴·唐太宗贞观二年》。这句话强调了全面理解事物的重要性,意味着要从多个角度获取信息,以避免片面性错误,确保明辨是非。

〖Two〗、“兼听则明,偏信则暗”出自《新唐书·魏征传》。魏征,唐朝初期的政治活动家和历史学家,字玄成,馆陶(今河北馆陶县)人。担任谏议大夫,唐太宗时曾直言谏劝和提出各种建议,朝廷中威信很高,唐太宗也尊重他。

〖Three〗、《资治通鉴》唐太宗贞观二年:“上问魏征日:‘人主何为而明,何为而暗?’对日:‘兼听则明,偏信则暗。’”意思是指要同时听取各方面的意见,才能正确认识事物;只相信单方面的话,必然会犯片面性的错误。

〖Four〗、这句格言出自《资治通鉴·唐纪·太宗贞观二年》,全句是“上问魏征曰:‘人主何以为明,何以为暗?’对曰:‘兼听则明,偏信则暗。’”意思是听取多方面的意见就能了解事情的真实情况,单听信一方面的话,自己就糊涂,事情就弄不清楚。故本题应选取A选项。

兼听则明偏信则暗是谁提出的

〖One〗、中国古代的一句经典格言“兼听则明,偏信则暗”源自北宋时期司马光所编撰的《资治通鉴·唐太宗贞观二年》。这句话强调了全面理解事物的重要性,意味着要从多个角度获取信息,以避免片面性错误,确保明辨是非。

〖Two〗、“兼听则明偏信则暗”的典故源自唐朝,唐太宗时期,政治家魏征提出,作为国家君主,应广泛听取各方面的意见,避免只听一面之辞导致决策失误。魏征通过历史事例指出,秦二世因偏信赵高,导致望夷之祸;梁武帝偏信朱异,自取台城之屏;隋炀帝偏信虞世基,导致彭城阁之变。

〖Three〗、兼听则明,偏信则暗 这一东方典故源自于《资治通鉴》中对唐太宗与宰相魏征的对话记载。唐太宗面对如何明辨是非、避免受蒙蔽的疑问,魏征给出了明确答案。他认为,作为君主,若仅听取一面之词,就会陷入糊涂,常犯错误。相反,广泛听取各方意见,采纳正确主张,方能不被欺骗,对下情了如指掌。

〖Four〗、“兼听则明,偏信则暗”出自《新唐书·魏征传》。魏征,唐朝初期的政治活动家和历史学家,字玄成,馆陶(今河北馆陶县)人。担任谏议大夫,唐太宗时曾直言谏劝和提出各种建议,朝廷中威信很高,唐太宗也尊重他。

〖Five〗、“兼听则明,偏信则暗”这句话出自《资治通鉴》,是我国古代著名的政治家、历史学家司马光在总结历史经验教训时提出的。这句话的意思是,只有广泛听取各种意见,才能明辨是非,认清事物的本质;如果只相信一方面的话,就可能会陷入迷惑和错误的境地。

兼听则明什么出自谁之口

“兼听则明,偏信则暗”是魏征说的.上问魏徵曰:“人主何为而明,何为而暗?”对曰:“兼听则明,偏信则暗。昔尧清问下民,故有苗之恶得以上闻。舜明四目,达四聪,故共、鲧、欢兜不能蔽也。秦二世偏信赵高,以成望夷之祸;梁武帝偏信朱异,以取台城之辱;隋炀帝偏信虞世基,以致彭城阁之变。

关于倾听方面的名言佳句 “兼听则明偏听则暗。”出自《新唐书·魏征传》。 听其言而观其行。敏而好学不耻下问。 人信言不美,美言不信。善者不辩,辩者不善。 知者不博,博者不知 圣人不积,既以为人,己愈有;既以与人,己愈多。 天之道,利而不害。圣人之道,为而不争。 (《老子。

“兼听则明,偏听则暗。” 出自《新唐书·魏征传》。 一年之计在于春,一日之计在于寅,一家之计在于和,一生之计在于勤。 宁向直中取,不可曲中求。 观今宜鉴古,无古不成今。 知己知彼,将心比心。 酒逢知己饮,诗向会人吟。 相识满天下,知心能几人。 相逢好似初相识,到老终无怨恨心。

唐太宗李世民 以铜为镜可以正衣冠,以古为镜可以见兴衰,以人为镜可以明得失。唐太宗李世民喜听与善取各种献议,深谙“兼听则明,偏信则暗”之理。其直谏大臣魏徵曾上疏数十,直陈其过,劝太宗宜内自省,居安思危,察纳雅言,择善而从。

成语兼听则明偏信则暗是来自于唐太宗和哪位著名谏臣的典故

〖One〗、这句话的内涵在于强调广泛听取意见的重要性,而不是固执地相信某一个人的观点。历史上的唐代,魏征作为一位著名的谏臣,以其敢于直言劝谏的品质而为人称颂。他从“兼听则明,偏信则暗”的观点中提炼出精华,并在与唐太宗的对话中提出了这个概念。

〖Two〗、魏徵提出的“兼听则明,偏信则暗”这个原则在贞观前期的决策中得到了比较好的坚持,太宗遇事经常会与朝臣们广泛地讨论。而这也是贞观政治风气的一个重要组成部分。 贞观十二年(638),有一次大宴群臣,太宗又问道:“诸位爱卿,你们说说,是创业难啊还是守成难呢?” 尚书左仆射房玄龄回答说:“隋末天下大乱,群雄竞起。

〖Three〗、当然魏征,玄武门之变后,李世民任魏征为谏官,常引入内廷,讨论政事。魏征以知己之主,尽心辅佐,直言不讳。有一次,唐太宗问魏征明君、暗君之别,魏征答以明君兼听,暗君偏信。秦二世、隋炀帝皆因偏信而亡国。

兼听则明,偏信则暗成语故事

成语“兼听则明,偏信则暗”源于魏征劝谏唐太宗的话,意思是听取多方面的意见,才能明辨是非;听信单方面的话,容易陷入迷雾。现代常用于指在评价事情时,全面考虑才能正确判断。

在唐朝盛世,唐太宗李世民深感作为一国之君,明辨是非的重要性。一日,他向贤臣魏征请教如何避免被蒙蔽。魏征睿智地回应:“陛下,若仅听一己之言,犹如闭目塞听,易陷入迷雾。唯有广泛听取各方意见,兼采众长,方能洞悉真相,避免误判。

成语“兼听则明,偏信则暗”就是从魏征劝太宗的话演变而来。用兼听则明偏信则暗造句 1) 古人说“兼听则明,偏信则暗”,看来是一点儿也不错的。2) 兼听则明,偏信则暗,我们应当认真听取各方面的意见。3) 兼听则明,偏信则暗,我们要经常保持清醒的头脑。

兼听则明,偏信则暗 【拼音】[ jiān tīng zé míng,piān xìn zé àn ]【解释】听取各方面的意见,才能明辨是非;只听一方面的话容易产生片面性。【出处】 《资治通鉴·唐太宗贞观二年》:“上问魏征曰:‘人主何为而明,何为而暗?’对曰:‘兼听则明,偏信则暗。

END,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

还木有评论哦,快来抢沙发吧~